会社概要

ビルド・ライフ株式会社のホームページにお越しいただき、誠にありがとうございます。代表の木村浩昭(きむら ひろあき)です。建築業からスタートし、いろんな事業に取り組んできました。

今までの経験を活かして、昨年不動産業を始めました。少々長いですが、まずは私の履歴からご覧ください。

1987年〜1989年 丁稚小僧時代

出身は熊本県、東京都港区白金にて、株式会社中原木工所に入社。

丁稚小僧から入り、オーダーメイド家具・店舗内装・高島屋・野村ホームの特注家具などを手がける。

「なんで、熊本から八ヶ岳に来たとですか?」キムラ工房HPより

1989年〜1991年 ログビルダー時代

山梨県北杜市長坂町にて、有限会社自然工房に入社。完全オーダーメイドのハンドカットログハウス制作のチーフとして在籍。数々のログハウスを制作するかたわら、ログビルダースクールなどを手掛ける。

1991年〜2011年 工務店経営

山梨県北杜市小淵沢町にて、27歳で工務店を創業、20年間代表取締役として経営。

その後相談役として10年、計30年在籍。2021年退社。

「株式会社 キムラ工房」HP

施工実績は20年間で、新築・リフォーム合計600件以上

2008年〜2011年 森づくり

山梨県小淵沢町にて、NPO法人森造設立、代表に就任。

地元の区有林で切り捨てにされている間伐材を見て、せっかく育った木なのに、もったいない!と思ったのが森づくりを始めたきっかけ。その後、横浜国立大学名誉教授の宮脇昭先生に学び本格的に森づくりを始めることになった。まずは、どんぐりなど樹木の種をひたすら拾い撒いてみた。どんどん芽が出て、最終的に育てた苗は2万本近くに。

次に、植えるところが無いのに気づいて手入れされず放置されている赤松林の間伐を始めました。その樹間にどんぐりの広葉樹の苗木を植樹していく作戦でした。そして地元の木の種から育った苗木を使って、地元の子供たちと一緒に植樹しました。

次に、間伐した木材をどう活用するかを考え、赤松のフローリングを加工することにしました。国の補助金も取れましたので、工場を建て製材機と乾燥機を作りフローリングの加工機を入れました。何度も失敗しながらもようやく製品として使えるようになりました。

「地元赤松材活用」キムラ工房HPより

2012年〜2015年 北海道へ

2011年に起こった東北大震災で人間が作った建物や道路などが、自然の脅威の前ではいとも簡単に壊れていくのを目の当たりにして、建築屋として大変ショックを受けました。人間が作った文明というものがこんなにももろいものだと悟った。

同時に、あまりにも自然とかけ離れた暮らしになって、なんでもお金優先で自然を顧みない文明人に対する警鐘にも僕には思えた。

僕ら人間が自然と調和して暮らすにはどうしたらいいのか?考える日々が続いた。

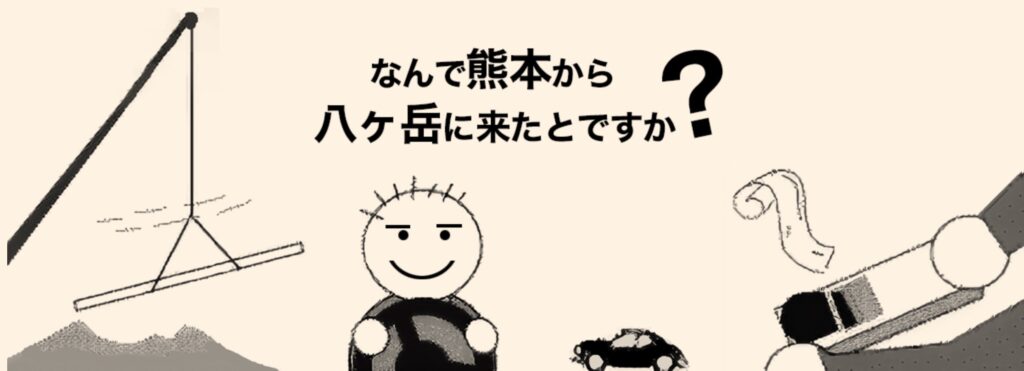

そしてアジア・ミックロネシアの原初の暮らしをしている先住民族の地を渡り歩いてヒントを探す。

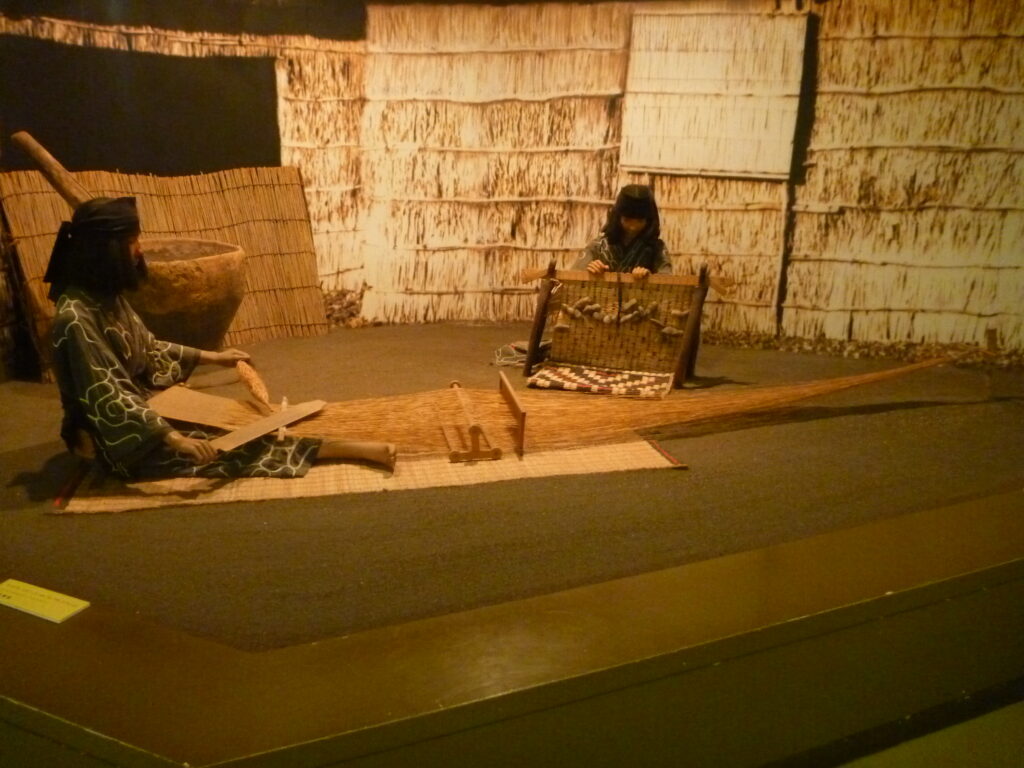

そんな折、アイヌ長老と出会い、縄文からの繋がりと、森と共に暮らす本当の知恵について、話を聞くことができた。

もっとその知恵を学ぶために、北海道沙流郡平取町の長老宅に何度か通っているうちに結局4年の滞在となってしまった。

あまり知られていない話だか、北海道には弥生時代がない。

縄文時代からそのままアイヌ文化へと暮らしが受け継がれている。

私たち日本人の祖先は本来、自然から必要以上のものを採取しなかった。そして自然から頂いたものには必ず「カムイノミ」という感謝の祈りを捧げて大事に使った。

建物も建てる場所は津波のこない河岸段丘(河川より一段上がった場所)にたてる。

建物の構造は縄文の竪穴式住居を、掘立の柱で持ち上げ空間を広くした形状となり、曲がり木は梁に、枝葉は床下に敷き、木材を無駄なく使用する。床は地熱を利用するために一段掘り下げて真ん中に囲炉裏をつくり、そこは火の神の祈りの場であり調理の場でもあり、年中火は絶やさない。(以下、平取町二風谷アイヌ文化博物館にて)

書き出すとキリがないので、後々ブログで綴ってみたいと思う。

2015年〜2016年 開拓・ファーム立上げ

山梨に帰る

甲府の某研究所から農場の立上げを依頼される。

山梨県甲州市塩山にて放置家屋を整備し、耕作放棄地を開墾。

同時に京都府綾部にて無農薬のお米づくり。

施業前↓

施業後↓

休耕地の再利用

京都府綾部にて無農薬の米づくり

2017年 公園の立上げ

甲府市里吉にて、1800坪の葡萄畑を整備して里山の縮図のような公園にしたいと依頼を受ける。

ベリーA、シャインマスカット、巨峰、3タイプのぶどうを一部残して、残りの敷地を地域の憩いの場とする計画を立て着工。

2018年 伝統建築

伝統建築と里山プロジェクト(縄文の森構想)

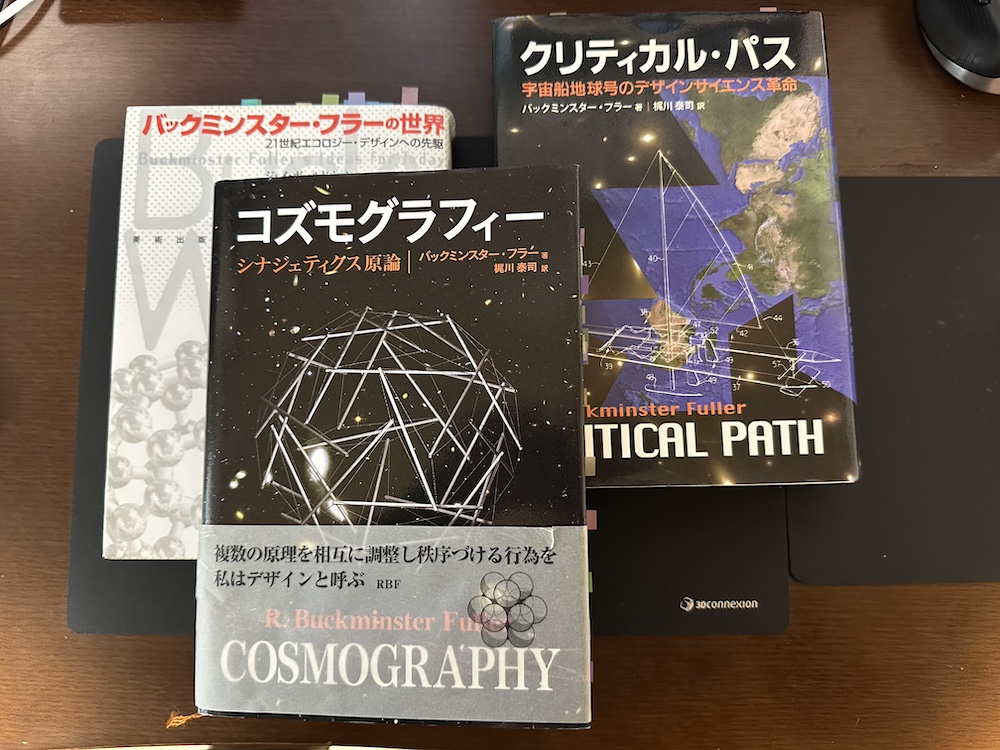

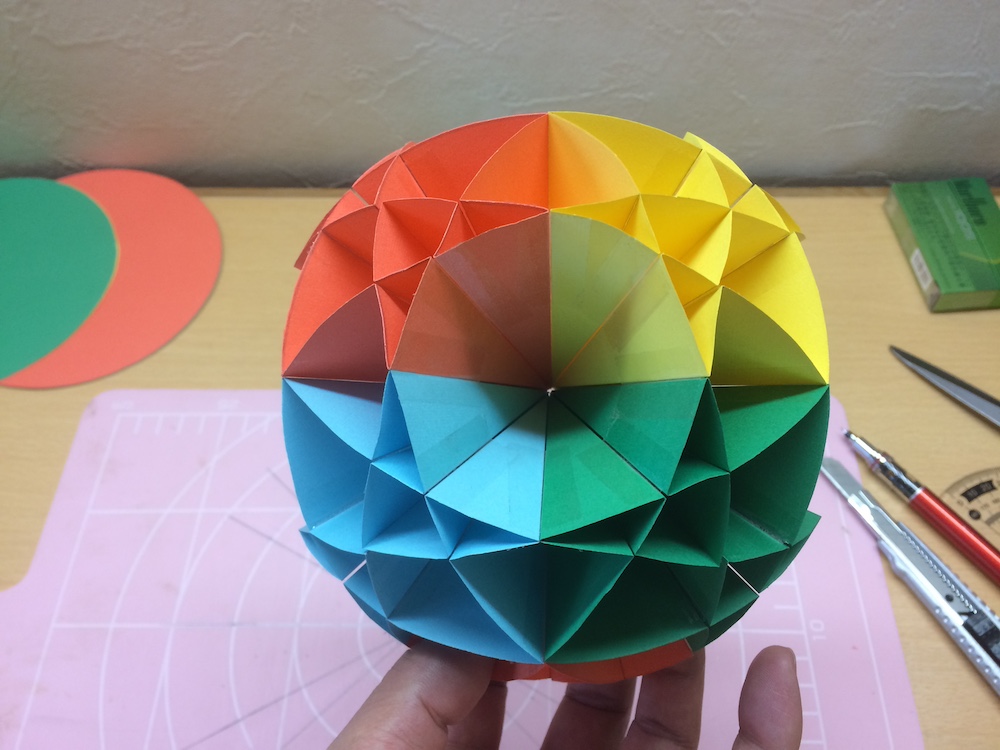

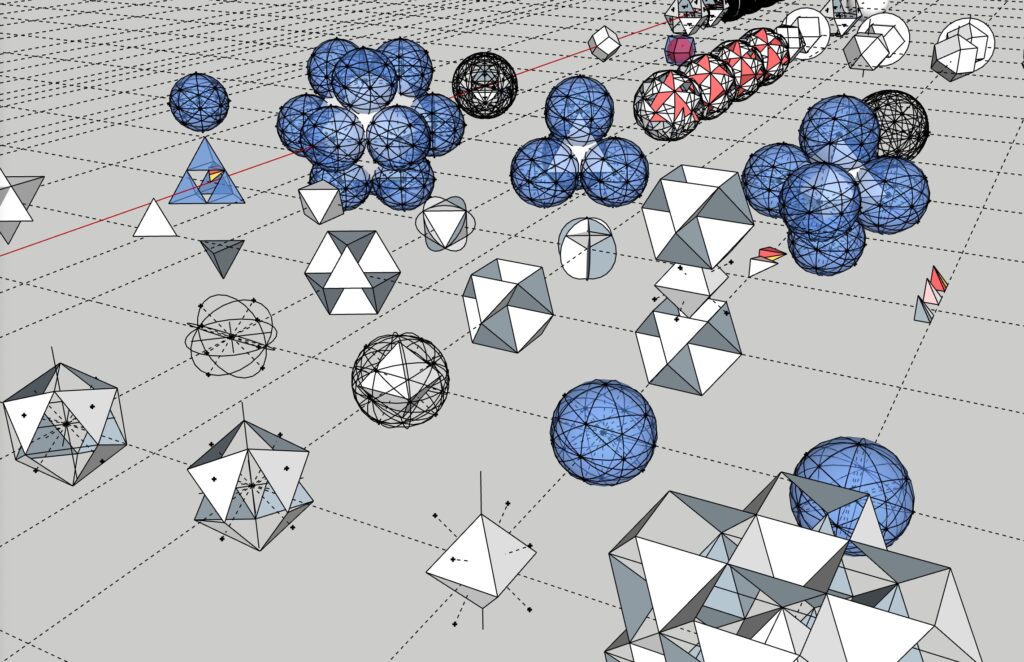

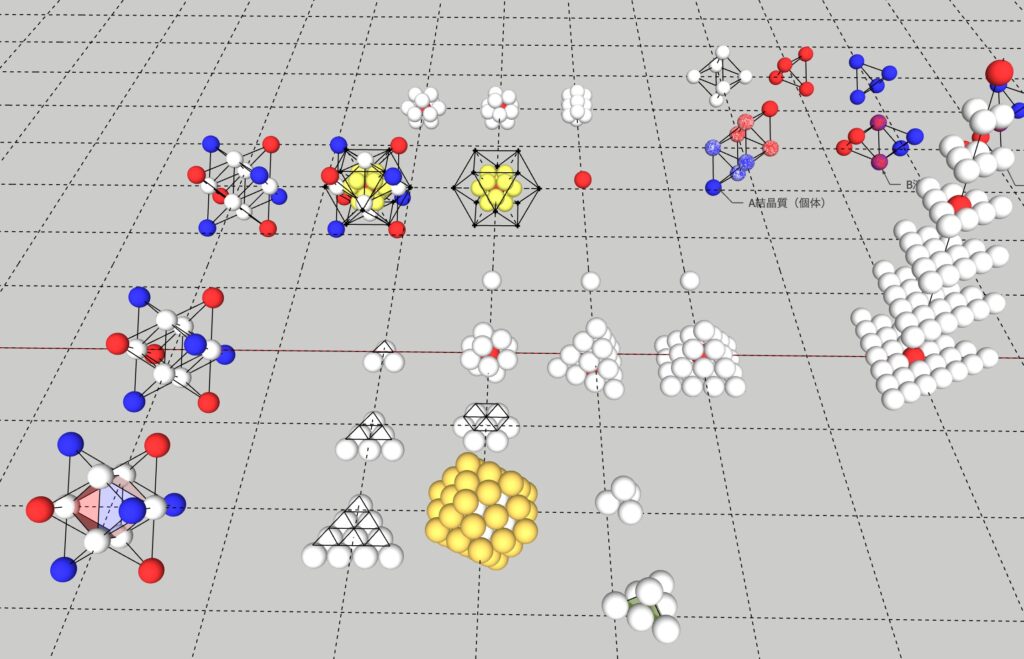

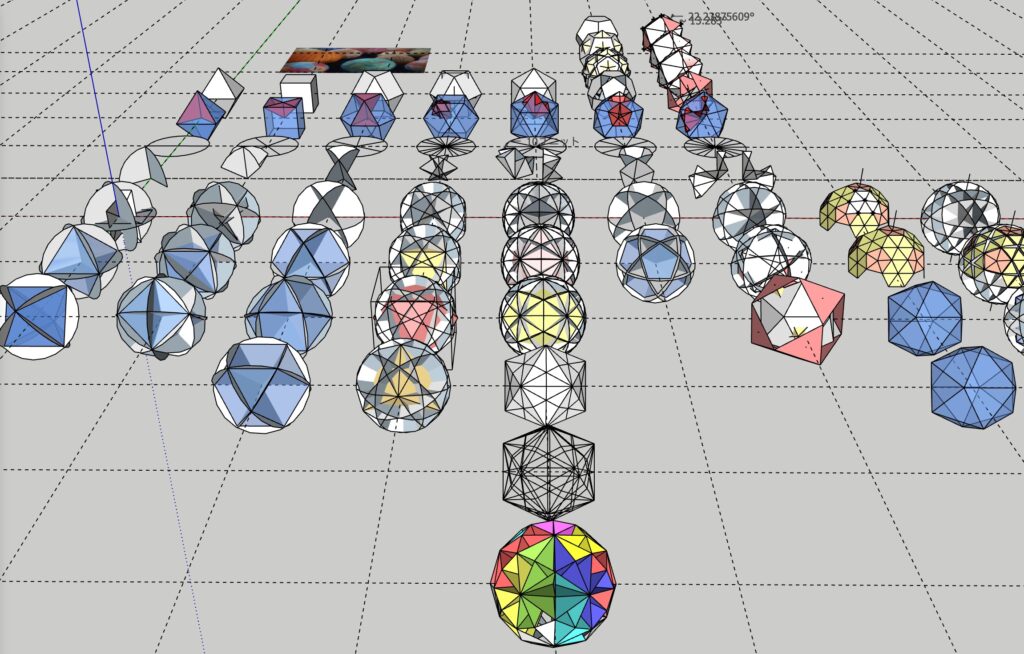

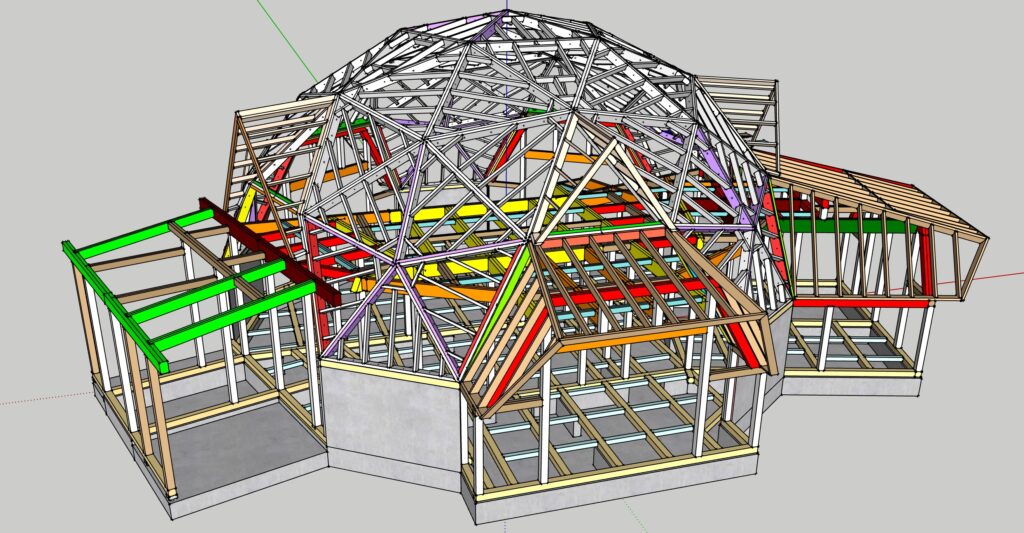

2019年 フラー研究

バックミンスターフラーのシナジェティック原論の研究

シナジェティック原論とは、より少ない材料で、より大きな空間を生み出す考え方。

この考え方をもとに、ジオデシックドームは完成した。

2020年 デジタル工作

「FabAcademy」とはMITのニール・ガーシェンフェルド教授による(ほぼ)あらゆるものをつくるためのオンライン講義です。毎年世界各国のファブラボから200名程度の学生が参加し、3Dモデリングから回路設計、プログラミング、機構設計など、モノを作るためのあらゆる技法を学びます。

私のレポートページです。Fab Academy 2020 by Hiro

↓卒業制作 ドームの天窓の試作です。雨が降ったら感知して窓が閉まります。あと気温が26°を超えると窓が開きます。

*音が出ますのでご注意ください。

ミニロボットアーム 右のアームを動かすと、左のアームがその動きをまねします。そしてその動きを記憶してボタンひとつで同じ動きをします。

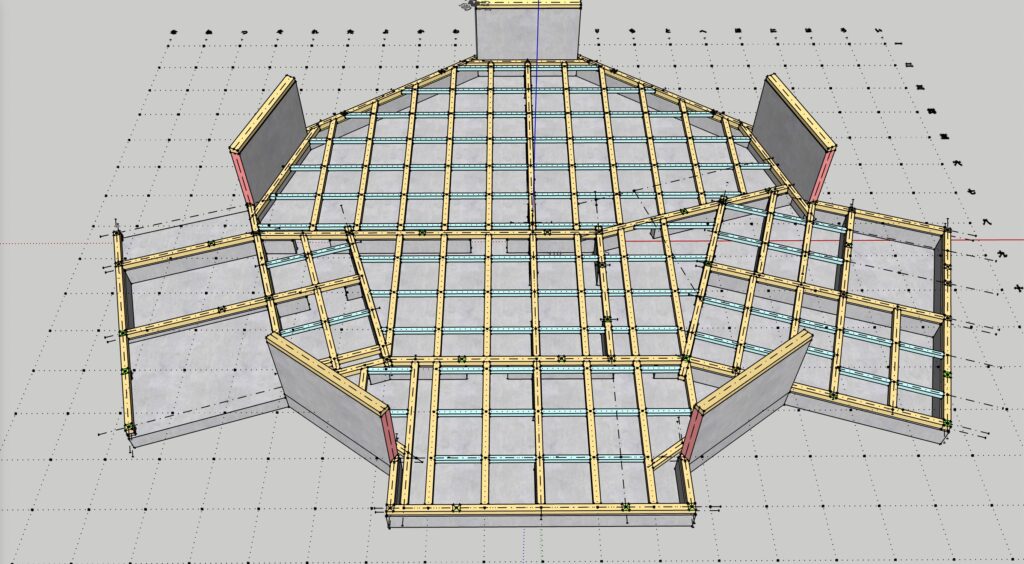

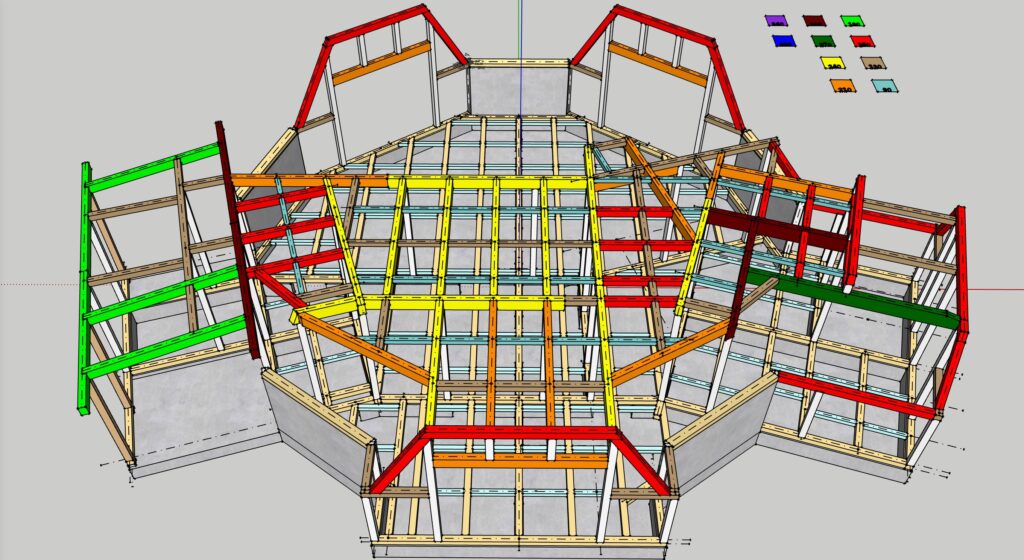

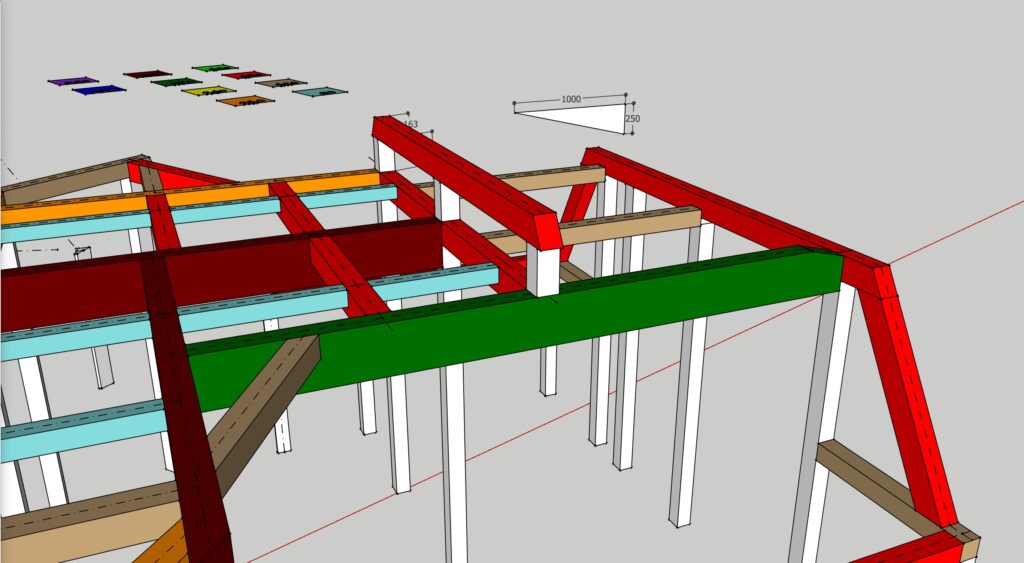

2020年〜2022年 ドームハウス事業

建築工房藁株式会社にてドームハウス制作・加工図作成サポート

ドームハウス部材の加工は3次元(斜めの斜めの斜めのカット)になるので、一般の大工さんには墨付けができないのです。

それを3Dデータに起こして角度をだして、大工さんでも刻めるようにします。

2022年 民泊事業

サーフィンのメッカ、一宮のティンバーフレームハウスの民泊の運営をお手伝いしました。

2023年 横浜へ 空き家売却事業スタート

空き家売却事業スタート

「よくばり売却」の代理店としても活動してます。

2024年 ビルド・ライフ株式会社設立

ビルド・ライフ設立にあたっては、これまでの私の経験の集大成とするため、戸建住宅の建築や設計を熟知した強みを活かし、不動産事業を中心にサービスを提供してまいります。

中古の戸建住宅は、建築された時代、建築した会社とその技術や設計も様々です。人生の基盤のひとつともいえる住宅を購入するにあたって、物件ごとに異なる背景を持つ住宅が果たして安心して住むことができる家なのかどうか、購入を検討される方は、不安があるかと思います。建物のことを熟知した私の経験や知識が、お客さまの不安を解消するための役に立つと考えています。

これまでの建築に加え、不動産業にも取り組むことで最大限お客様のご要望に対応することが可能となりました。

近隣で住宅を探されているかたのお役に立つことももちろんですが、これまでの経験を活かし、別荘などの拠点を持ち二地域居住や移住、民泊の事業運営などのご相談にも対応できます。

お客様が安心して暮らせること、住まい方の可能性を広げるお手伝いに邁進してまいります。最後までお読みくださりありがとうございました。

お客様が安心して暮らせること、住まい方の可能性を広げるお手伝いに邁進してまいります。

| ホームページURL | https://build-life.co.jp/ |

| 商号 | ビルド・ライフ株式会社 |

| 本社所在地 | 神奈川県横浜市神奈川区西神奈川一丁目17番地1 エルハイム西神奈川401 |

| 設立 | 令和6年5月15日 |

| 資本金 | 500万円 |

| 代表者 | 木村 浩昭 |

| 事業内容 | 不動産事業・リフォーム事業、設計事業 |

| 許認可など | 宅地建物取引業 神奈川県知事(1)第32488号 |

| 加盟団体など | 神奈川県宅地建物取引業協会 |

| メールアドレス | info@build-life.co.jp |

| 電話 | 045-633-8459 |

| FAX | 045-633-8578 |

| 代表者生年月日 | 昭和39年2月16日 |

| 代表者年齢 | 60才 |

| 最終学歴 | 熊本商科大学(現熊本商科大学) |

| 保有資格 | 宅地建物取引士、二級建築施工管理技士、国内旅行業取扱管理者、植生工学士 パーマカルチャーデザイナー(国際基準)、FabAcademy2020卒業 |

| 代表者の得意分野 | 3Dキャド図面・大工仕事・家具制作 |

| 趣味 | 坐禅・瞑想・旅 |

| 健康状態 | 良好 |

| 業界団体への関与 | 神奈川県宅建協会会員 at home会員 |